На севере Астраханской области в Ахтубинском районе находится крупнейшее соленое озеро Европы и России озеро Баскунчак.

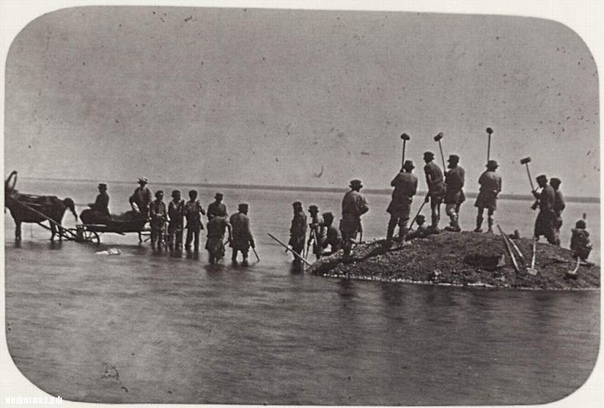

История соледобычи на озере Баскунчак драматична, как история любой соледобычи, где бы то ни было. «На соль» ходили калымить, т.е. зарабатывать относительно большие деньги тяжелейшим физическим трудом, сопровождаемым болезнями и криминалом.

«Иди ты, брат, на соль! Там всегда найдешь работу. Всегда найдешь. Потому как дело это каторжное, отчаянное дело». М. Горький «На соль».

В августе 2012 года исполнилось 130 лет со дня основания Баскунчакского солепромысла, преемником которого является крупнейшее российское соляное предприятие ОАО «Бассоль».

Озеро Баскунчак удивляет. Думаем, что первооткрыватели Баскунчака были просто потрясены. Представьте, выжженная бескрайняя степь, изрезанная балками. Лето. Адская жара и отсутствие воды. И вот, словно мираж, на горизонте большое озеро со сверкающими снежными берегами.

Спасение или обман зрения Караван путников устремляется к озеру. Это не мираж! Спасение! Вода! Снег в жару, словно чудо Господне Но нет, это соль Берега из чистой поваренной соли, сверкающей своими кристаллами под палящим беспощадным солнцем. Озеро мертвое. И его вода несет смерть

Некоторые исследователи считают, что название озера Баскунчак произошло от слияния тюркских слов «баш» голова, и «кунча» собака. Таким образом, название Баскунчак означает «собачья голова». Одна из легенд гласит:

«Когда-то, в давно прошедшие времена, случилось, что озеро совершенно обмелело. Дно озера, образованное из соляных кристаллов, обнаружилось и соблазняло ездока прокатиться по белоснежной поверхности. Какой-то лихач решился воспользоваться случаем, чтобы сократить путь. Не жалея ни себя, ни лошади, ни собаки, провожавшей его, он пустился по дну озера.

Благодаря быстрому бегу и добрым копытам, конь счастливо перенес всадника, но собака, изранив ноги об острые кристаллы соли, достигла только середины озера. Потом пошли дожди. Озеро покрылось слоем соленой воды, а труп собаки, пропитавшись солью, надолго уцелел от порчи. С тех пор в течение многих лет в бурную погоду часто выплывала из-за бушующих волн голова собаки, которую мог видеть каждый, кто находило вблизи озера. Вот почему «баскунчак» (по-казахски голова собаки) перешла в его название».

Есть и другая легенда о несчастной собаке более короткая и простая.

Ехал однажды по астраханским степям купеческий караван. Заблудился. И вдруг изнывающие от жажды путники увидели сверкающее на солнце озеро. Собака одного из купцов подскочила к воде первая и начала жадно пить. Но так как вода в озере насыщенный соляной раствор, то собака тут же забилась в судорогах и свалилась в озеро. На поверхности была видна только её голова. Вот и назвали озеро «Собачьей головой», хотя по логике нужно было бы назвать «Собачьей смертью».

Согласно одной из научных версий, название озера Баскунчак происходит от слияния двух тюркских слов: «бас» голова, в значении главный, и «конак» станция, стоянка. Басконак (главная стоянка) со временем трансформировалось в Баскунчак. А название, по мнению ученых, отражает большое значение озера в добыче и торговле солью в прошлом.

Берега озера Баскунчак состоят из чистейшей поваренной соли, а вокруг видны следы соледобычи. Ряды столбиков в соляном пласте это разметка участка соледобычи. Заодно и лодку можно привязать, если уровень воды поднялся выше обычного.

Сейчас столбики служат для других целей, а соль вывозят не волами, а по железной дороге.

В «Делах Тайного Приказа» (1674 г.) озеро именуется «Баскунчакским соленым озером». А калмыцкое название озера Богдын хара нур Черное озеро святого.

Впервые озеро Баскунчак, как место, где «ломают соль, чистую как лед», официально упоминается в «Книге Большому Чертежу». Книга составлена в XVI веке и дополнена в, так называемом, «Разрядном приказе» в 1627 году:

«А ниже Балыклей за Волгою озеро соленое (Елтонское) вдоль 90 верст, а около того озера кладези пресные От Золотой Орды, от реки Ахтубы против песков Нарынских, лежит озеро Ускончак, или Утончак (Баскунчак), а в озере там ломают соль чиста как лед От Астрахани вниз Волгою рекою до ближе соли 70, а до дальние соли 100 верст»

И ещё:

«В лагунах, или соляных лужах, замечает А. Олеарий, имеются соляные жилы, через которые рассол подымается вверх; под влиянием солнечной жары соль выпаривается на поверхность в виде ледяных глыб кристальной чистоты Русские, продолжает он, ведут обширную торговлю солью, свозят ее на берег Волги, насыпают большими кучами и развозят по всей России»

Самуил Готлиб Гмелин в книге «Путешествии по России» (1769г.) замечает:

«Баскунчакское соленое озеро в длину простирается на шестнадцать, а в ширину, в самом широком месте, на девять верст, глубину ж оного я определить не могу, потому что мой горный бурав в то время, когда я оное осматривал, был в худом состоянии. Толщину верхнего слоя полагаю я в пять дюймов. Соль в сем озере белизною снегу не уступает и лучше всякой астраханской Ломают ее ныне только у берега. Наломав в мелкие куски, разбивают, собирают в кучи и, поливая тузлуком, очищают, а как тузлук опять стечет и соль ветром обсушится, тогда кладут ее на арбы и к пристани возят Однако при сем соленом озере есть много пресной воды в выкопанных в долинах Богды колодцах. На самой горе, позади южной стороны соленого озера, есть природный чистый источник, несмотря на то, что близ его другой совсем соленый находится».

В 1780 году академик Гильдештет писал:

«Скоро передо мною развернулась картина соляной добычи. Три квадрата земли, сажен по двести, окопанные низенькими валами и обведенные узкими канавками, представляли три фазиса добычи. В одном, полном морской воды, соль выпаривалась, оседая блестящим на солнце бледно-серым, с розоватым оттенком пластом. В другом она сгребалась в кучки. Сгребавшие ее женщины, с лопатами в руках, по колено топтались в блестящей черной грязи, и как-то очень мертво, без криков и говора, медленно и устало двигались их грязно-серые фигуры на черном, блестящем фоне жирной, соленой и едкой «рапы», как называют эту грязь. Из третьего квадрата соль вывозилась. В три погибели согнутые над тачками рабочие тупо и молчаливо двигались вперед».

Озеро Баскунчак является крупнейшим месторождением самосадочной соли. Состав Баскунчакской соли, по определению профессора Г.П. Федченко, следующий:

хлористого натрия 97.436%

хлористого магния 0.403%

сернокислой магнезии 0.132%

сернокислой извести 0.659%

минеральных нерастворимых в воде веществ 0.782%

органических веществ 0.157%

воды 0.782%

Соль, которая находится в недрах земли, возникла там многие миллионы лет назад. Время сделало соль чрезвычайно монолитной, твердой каменной. Однако под действием высокого давления и высокой температуры соль в недрах Земли превращается в податливый, очень пластичный материал. При нагревании она расширяется сильнее окружающих пород и, в конце концов, начинает подниматься наверх. Огромные соляные массивы «всплывают» к поверхности земли, изгибая и раздвигая встречающиеся на пути пласты. Так под землей появляется гора соли иногда такой же высоты, как и пики Памира. Их называют соляными куполами. Они обнаружены в Прикаспии, в Днепро-Донецкой и Северо-Германской впадинах, и других местах. Самые крупные из них занимают площадь более 500 квадратных км, уходя вглубь на 5-8 км. Это высота Гималаев или Тибета! В Таджикистане есть купола, выходящие на поверхность в виде гор. Например, Ходжа-Мумын, или Соляная гора, высотой 900 м. Ее купол по форме напоминает шлем. Озеро Баскунчак также расположено на вершине большого соляного купола, а так же соляным куполом являются гора Большое Богдо около озера Эльтон и гора Улаган около озера Эльтон.

Мощность поверхностной залежи соли на озере Баскунчак достигает 10-18 м в центре и 1-4 м у берегов. Глубина поверхностной рапы (насыщенного водного раствора соли), появляющейся преимущественно зимой и весной, изменяется в зависимости от климатических условий и составляет 0,1 0,8 м. Питание озера Баскунчак происходит главным образом за счет источников. Многочисленные источники-ключи впадают в Баскунчак по его северо-западному берегу. Они ежесуточно вносят в озеро около 24 миллионов литров воды, содержащей разные соли, из которых на долю хлористого натрия приходится около 90 %. В течение суток в озеро поступает более 2,5 тыс. тонн солей, а в год более 930 тысяч тонн. Кроме этой соли, непрерывно вносимой в Баскунчакское озеро источниками, в самой котловине за протекшие геологические времена накопилось огромное количество соли, мощность которой составляет 20-50 метров, а в недрах земли на месте озера обнаружены залежи каменной соли, уходящие на глубину до 10 км.

Уникальность Баскунчакского месторождения поваренной соли состоит в том, что оно, в отличие от большинства других месторождений, в силу природных особенностей, способно с годами восстанавливать потерянные запасы за счет естественного привноса солей питающими озеро источниками. Именно это его качество, в свое время, породило миф о неисчерпаемости озера и бесконечности его запасов. На самом деле, Баскунчак хрупкая природная геоэкологическая система, нуждающаяся в тщательном изучении, охране и бережном отношении.

В 20-е годы прошлого века на смену лопате, кирке и тачке пришли соляные комбайны, врубовые машины, экскаваторы. В советские годы соль на озере Баскунчак добывали с помощью соледобывающего комбайн.

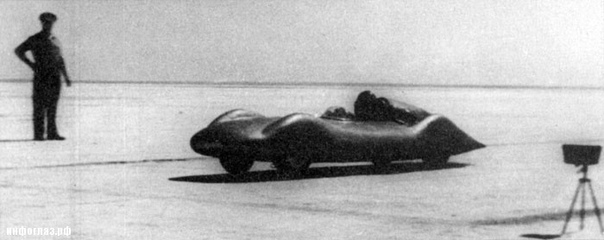

И под конец расскажем еще кое-что любопытное об озере Баскунчак. Оказывается, здесь устраивали заезды на установление рекордов скорости на гоночных автомобилях. Естественным покрытием служила образующаяся на дне озера в периоды пересыхания абсолютно плоская прочная соляная корка, на которой вначале при помощи деревянных вешек, а затем полос коричневой глины обозначалась прямая трасса шириной 8 м. Длина подготавливаемой для заездов трассы достигала 13 км.

Первые рекордные заезды состоялись на Баскунчаке в 1960 г. и проводились по 1963 г. включительно. Позже в связи с расширением добычи соли на озере и последовавшим ухудшением гидрогеологической обстановки поверхность дна стала непригодной для рекордных заездов.

«Всего в 1960-1963 гг. в ходе заездов на озере Баскунчак было установлено 29 всесоюзных рекордов скорости (19 из них превосходили международные), в том числе, абсолютный всесоюзный рекорд 311,4 км/ч (1963, И. Тихомиров, «Пионер-2»)».

Существует предположение о том, что современное название озера Баскунчак происходит от искаженного монгольско-тюркского слова Ускончак. Именно так озеро Баскунчак называется в памятнике русской географии и картографии XVI в., а именно в «Книге Большому чертежу». Название Ускончак означает «Солнечное озеро», от монгольского слова «ус» вода, озеро, и тюркского «кун» или «кон» солнце. Но как озеро Баскунчак не назови, все равно оно пресным не будет!

Удивительное озеро Баскунчак неизбежно порождало множество легенд.

«В Прикаспийской степи, недалеко от горы Богдо, жил бай. У этого богача было много овец и коней. Бай гордился не только своими отарами и табунами, но и дочерью-красавицей. Среди многочисленных пастухов богача находился ловкий, мастер на все руки, сильный и красивый юноша. Однажды хозяйская дочь, гуляя в степи, случайно встретилась с ним.

Юноша и девушка полюбили друг друга. С этой поры часто встречались они. Как-то вечером девушка прибежала к милому и рассказала, что отец решил отдать её замуж за богатого, старого и немилого человека. Верный своей любви, юноша вскочил на своего скакуна и помчался к юрте хозяина. Войдя в юрту, он стал умолять отца девушки отдать её в жены ему. Бай рассвирепел и приказал слугам жестоко наказать нищего. От побоев юноша-пастух вскоре умер.

Горюя о нем, девушка отправилась к горе Богдо, села у её подножия и стала плакать. Не смыкая глаз, она проливала слёзы несколько дней. От её слез в низину степи протек ручей, из которого образовалось соленое озеро, которое существует сейчас под названием Баскунчак».